私は5㌔のコメを毎月一回のペースで買っている。

<無洗米にしてね>「あいよっ」

5㌔のコメは、けっこうな重さだから、私が自転車の後ろの荷台にくくりつけて買ってくる。

ちかごろは、コメ売り場の何割かが無洗米だ。

「無洗米は、精白度が高いから炊飯まえに水でコメをとぐ必要がない。だから通常の精白米より若干高いんだな」

私は、これまでそんな理解をしていた。

先日、図書館で調理本を物色していたら『無洗米の衝撃』とのタイトル本があった。

パラパラめくると、

<無洗米はインスタントラーメン以上の発明>

<10年後すべては無洗米に>

とある。

「えッ…どゆうこと?」

てなことで借りてきて読んでみた。

その内容は、この数年間に読んだ本の中で最もおもしろかった。

前半は、無洗米とは何か、着想から開発、市場化への経緯

専門用語が多くてなかなか読みづらい。

後半は、開発者の「雑賀慶二」氏について

<後半から読み始めたほうがより理解できるかも…>とあった。

この部分はすごく面白くて一気に読み終えた!

和歌山の精米機店に生まれた「雑賀慶二」氏は「石抜き機」を発明し

精米業界に旋風を巻き起こした。

この機械によって不可能と言われていた「無石米」が可能になった。

私が子どもの頃には、ご飯のなかに、よく小さな石がまじっていた。

ときおり歯に「ガリっ」と石が当たるのはあたりまえだった。

そういえば、さいきんコメに石が混じってることなんか一度もない。

「そうか、この人の発明のおかげだったのか」

彼の発明はその後も続いた。

「全自動精米機」「全自動計量包装機」「電子色彩選別機」「トーヨー味度メーター」など。

そして平成3年に「BG無洗米製法」の発明にいたった。

これは、服に着いたガムに別のガムを付けて引っ張るとはがれるということから発想し、

<ヌカでヌカをとる>というワケワカメな発明だ。

ヌカを除くため、単に表面を多めに削り取るのでは米の「うまみ」まで失われてしまう。コメのうまみはしっかり残しながら、ヌカだけをきれいに剥ぎ取って米を洗う必要をなくしたのだという。

この無洗米製法は、とぎ汁による河川の水質汚染対策、かつ取り除いたヌカからは副産物「米の精」を生んだ。

米の精は、牛の飼料や土壌改良に引っ張りだこ。

BG無洗米の技術は模倣を防ぐため、本社PCの集中制御室により、全国に56箇所展開している精製装置を遠隔操作で一括管理する。

知的財産権の保護も含めて「産業史に残る歴史的発明」といわれるゆえんだ。

現在のところ無洗米製法には次の4種類がある。

・BG精米製法(BGとはBran(糠)Grind(削る)の頭文字)

・水洗い乾燥法・湿式法(大掛かりな汚水処理設備が必要)

・NTWP加工法(タピオカ(中華料理やデザートに用いる)に糠を付着させて取り除く方法)

・乾式法(肌ヌカは取り切れないので若干米研ぎが必要)

したがって米袋に「無洗米」と書いてあっても BG精米製法を選ぶ べきなのだが、袋にはそのあたりの記載が無い。 今の時点では いずれの製法であるかが確認できないのです。

<終章「理想のコメを求めて」>には

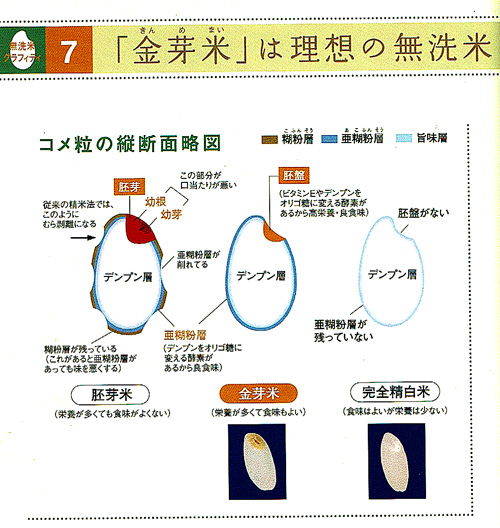

魔術的な精米技術による理想の無洗米「金芽米」について記されている。

よりおいしく栄養成分も豊富な、まったく新しいジャンルのコメだという。

すでに市販されてるが、おそらくこれも10年後には一般化することだろう。

そのうちに食べてみたいものだ。

無洗米の衝撃―米が風土を変える 2005/12/01相子 清造