ショー記念礼拝堂とショーハウス記念館

見晴台からのもどり道 、赤バスを二手橋で下車した。目的は「ショー記念礼拝堂」。

「ショー記念礼拝堂」の創建は1895年。軽井沢に建てられている教会の中では一番古い教会と言われている。そして、ショーにより軽井沢に建てられた最初の別荘がショーハウス記念館として移築されている。いずれもシンプルな木造。

カナダ出身のアレキサンダー・クロフト・ショーは宣教師として日本に派遣された人物。福沢諭吉の子どもに英語を教えたり、慶應義塾大学の英語教師として招聘もされた。そんなショーがたまたま訪れた軽井沢を大変気に入り生涯の避暑地とし、自ら軽井沢で最初の別荘を建てた。

その後、ショーは軽井沢の避暑地としての魅力を内外に紹介した。それにより多くの外国人や著名人が軽井沢を訪れ、別荘を建てるようになる。 東京のうだるような暑さに耐え切れない欧米人にとって軽井沢は格好の避暑地となった。 軽井沢はショーたちが発見するまで旧中山道の寂れた宿場町でしかなかったわけだからショーは今の避暑地としての軽井沢を生み出した人物といえる。

礼拝堂の前にはショーの銅像や記念碑、裏手には復元されたショー宣教師の別荘であるショーハウス記念館がある。「ショーハウス」は木造アパートのようだが、和風だった建物を北米のコロニアル風に改築した軽井沢で最初の別荘。記念館では当時のショーを偲ぶ遺品や資料なども公開されている。 当時の家具や氷の冷蔵庫など、 愛用品の数々が当時のまま残されている。 写真下、左の家屋は川端康成、室生犀星、土井晩翠などの著名な文化人の別荘。

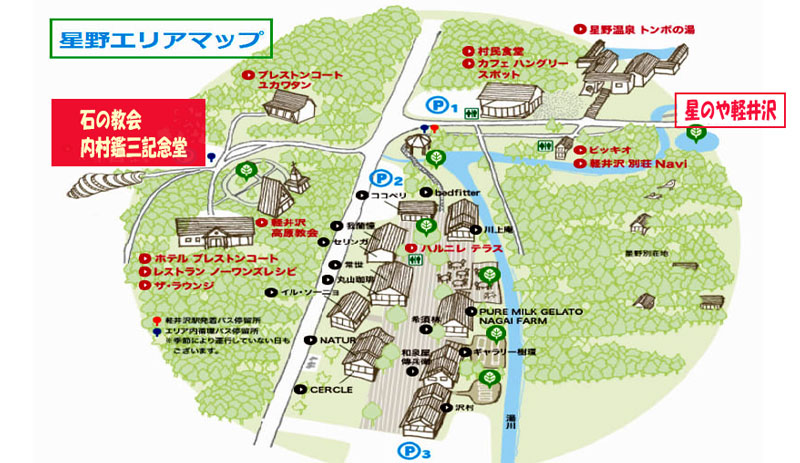

中軽井沢の「星野エリア」

「星野リゾート」は今や日本中に高級な温泉旅館を展開する観光業界の雄だ。 ここがその誕生の地だということを 中軽井沢へ行ってはじめて知った。 その企業トップの星野佳路氏は温泉旅館の四代目として傾きかけた家業の旅館を立て直し、さらには抜群の経営手腕を発揮して「リゾート運営の達人」をコンセプトに掲げ、数々のリゾートを復活させてきた。

旧軽井沢からバスに乗り中軽井沢駅 を経て約2kmの場所に「星のや軽井沢」がある (部屋によっては一人一泊7万円程するそうな) 。あたり一帯は「星野エリア」と呼ばれ「星野」の施設だらけ。「ほう~、ここが その原点となったのか…」と、ちょっと驚いた。

実は私たちがバスでここまで行ったのは「星の」 見学じゃなくって、近くにある「石の教会」の見学が目的だった。

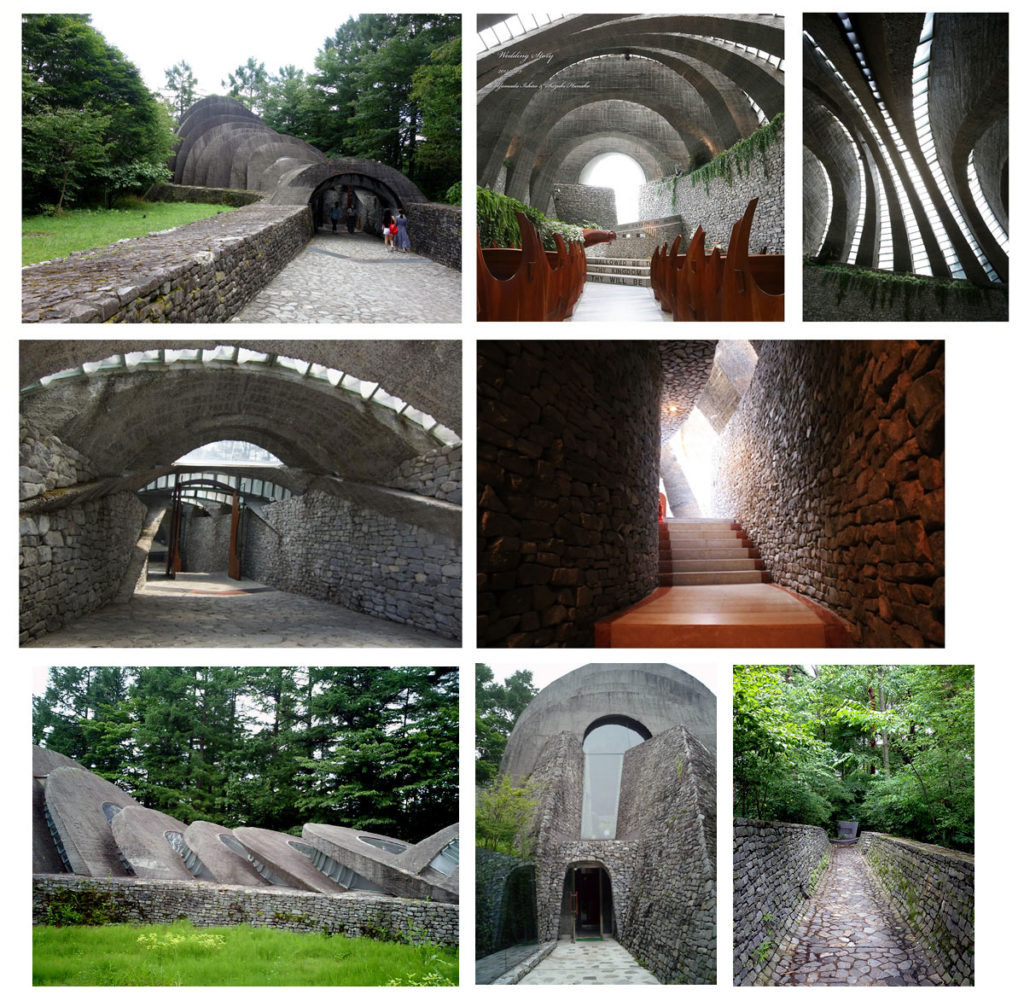

「石の教会」に大感激!

< バスが無かったら、タクシーを使ってでも行きたい>

なんとしてでも行きたいと奥さんが言っていたのが「石の教会 ・内村鑑三記念館」だった。

軽井沢には多くの教会がある。だから 私はそのうちの一つとしか考えていなかったから まったく関心が無かった 。しか~し「石の教会」は凄かった。

木立の中を上りきり開けたその先に、石畳の道から繋がるすべて石でできた教会があった。 ドーム型の梁が幾重にも重ねられ巻き貝を思わせる。 内装は石、水、木、光など自然を感じられる素材で仕組まれてコンパクトな空間ながら壮大な美しさは圧巻だった。

設計者はアメリカ人の ケンドリック・ケロッグ 。石を用いながらも暖かが感じられる不思議さは日本人には無い感覚だろう。

収容人数は40名ほどだそうだから身内の式しか挙げられないが、大人気だそうな。

ケロッグの設計思想

ケンドリック・ケロッグ (1934~)

アメリカ・カリフォルニアで生まれ育ち、カリフォルニア大学バークリー校をはじめ、4大学に学び自然との調和を目指すオーガニック建築の本質を理解し、徹底的に学んだ。

彼の作品はどれも自然との調和や地形の特徴を活かした造りになっており、その作品群により現代を代表するオーガニック建築家としての評価を得ている。

「独特のもの、大切に思っているものを形にするのが私のデザインの原則。」

ケロッグの設計コンセプトは、「唯一無二」ということである。世の中に色々な建物があるが、そのどれとも似ていないものを作る。まず、立てるべき土地を徹底的に歩き回り、あらゆる意味で理想的な場所を決めてからその土地の特徴とテーマに合った建物を作っていくのである。

「軽井沢の自然に溶け込むように佇む、世界でも希少な教会建築」

石の教会「内村鑑三記念堂」を建てるにあたって、ケロッグは先入観を持たず、土地そのものか らヒントを得てデザインを考えた。また、方向感として、常に太陽の光が堂内に入るよう南向きとし太陽の軌道に合わせて、左右に円形を描いている。

様々な大きさのアーチは表面の粗いテクスチャーと微妙な重なりによって、取り巻く自然と溶け込んでいる。地元の石をひとつひとつ積み上げた石壁には滝が流れ、「屋内も自然そのもの」というケロッグのコンセプトの表現である。

「リゾートとは、自然の快適性を持っているもの。ここ軽井沢では、自然の快適性を 損なわないものが相応しい」という想いが込められている。

独創的なものとは、決して同じものの繰り返しではなくその時々の特別なスタイルを持っているべきである。空間と自然との調和というものは、音楽のように、人にインスピレーションを与えるものなのである。

(参照:https://www.stonechurch.jp/profile/kellogg.html )

内村鑑三 と軽井沢

内村鑑三 (1861~1930)

1861年高崎藩士の長男として生まれる。

東京外国語学校、札幌農学校で学び、新渡戸稲造らと交友。1884年に渡米し、神学を修める。

軽井沢・星野で「芸術自由教育学習会」に講師として参加。『夏期演説 後生への最大の遺物』『聖書之研究』『無教会』等活発な著述・編集活動も行った。

「内村鑑三と無教会思想」

内村鑑三がはじめてここ星野を訪れたのは、1921年(大正10年)のことだった。島崎藤村、北原白秋らと開いた「芸術自由教育講習会」は何事においても、慎みが求められた時代にあって、感じたことを感じたままに表現し、自由に討論出来る場であった。その後、芸術自由教育講習会の理念は、この軽井沢の地で受け継がれていくこととなったのである。

「教会」が「無い」と書いて「無教会」。

「無教会」とは、教会のすべてを「無」にするという意味ではない。教会とは、たとえ制度が「無」くても、たとえ信仰が「無」くても祈りたい人が自由に集うことが出来る場所なのではないか。と内村は説いた。 この思想こそ「石の教会 内村鑑三記念堂」の礎となっている。祈りとは、本来誰もが皆平等に祈れるものであり神が創り出した偉大な自然の中で祈ることこそが、祈りの本質である。

「石の教会 内村鑑三記念堂」はMemento(記念物)である。

信仰を持っていなくとも心のどこかに祈りたいという思いがある人、キリスト教者でありながら祈るべき教会のない人、そして、勇ましく高尚なる人生を遺したいと願う人々、そんな人たちに内村鑑三の思いを伝えるためのMementoなのである。

(参照:https://www.stonechurch.jp/profile/uchimura.html)

サンモトヤマ軽井沢

旧軽銀座通りをぶらついてた時に、奥さんがおどろいた。

< あれ~、こんなところにサンモトヤマが! >

サンモトヤマは、1962年にグッチの日本での総代理店となった「元祖セレクトショップ」。創業者の茂登山長市郎は優れた審美眼でインポートブランドを根付かせた立志伝上の人物。銀座と大阪に店があった。店名の由来は「茂登山さん⇛さんモトヤマ」。リゾートの軽井沢が気に入った彼は、1967年から軽井沢にも支店を出していた。でも、昨年10月に倒産してしまったと聞いていた。尋ねたところ「サンフェア」なる会社が引きついで今年7月にリニューアルオープンしたのだそうな。

(参考「茂登山長市郎さんと言っても知らない人が多いかもしれないけど、という話」)

私達は、ちょうど軽井沢駅の逆側にある「軽井沢 アウトレット」へ向かうところだった。他にだれもお客さんがいないサンモトヤマの店舗で40分ほどかけて私のシャツを2点買った。サンモトヤマでシャツを買えるとは思わなかった。でも、考えてみれば軽井沢にはお金持ちの別荘がいっぱいあるんだから高額衣料が売れないはずないわけだな。

軽井沢 アウトレット

正式名称は「軽井沢プリンス ショッピングプラザ」。ラグジュアリーブランドやセレクトショップに加えて食品・ペット関連・ホビー等も多数。リゾート気分を十分に満喫でき「3世代で快適に楽しく過ごせるショッピングモール」。広大な敷地を1日でまわりきるのは至難のワザってのがウリだ。平日にもかかわらず、子ども連れ30代ファミリーでいっぱいだった。

「平日なのに、この人たちはこんな所までよくも来てるもんだな…?」そう言ったら教えられた。

< あんたね、土日は車で来られないほど混むんだよ。だから平日に来てるんだよ >

けっきょく、いろんな店舗を巡ってみたものの、お目当ての私のシャツやパンツは気に入ったものが無かった。< サンモトヤマで買えてよかったね。さすがサンモトヤマだね。> ブランドに詳しい奥さんがつぶやいた。

帰宅後に感想を述べたら…

軽井沢駅に停車する北陸新幹線は昼間は一時間に一本しかない。3時の便に乗ったのだが、コロナの影響のせいなのかガラ空きだった。東京駅では東海道線へはわずか4分で乗り換えできた。 グリーン車にも充分な席の余裕がありラクラクの帰宅だった。

「 あ~有意義だった。もう行かなくてもいいほど軽井沢を十分に堪能したな。」

帰宅後に私がそんな感想を述べたら奥さんが言った。

< そう、私はまた幾度も行くつもりよ。じゃあ、あんたは行かないのね! >

「あ、イヤ…、その時にはご一緒、いや連れて行っていただきます… 」

今回の旅行も、ほとんどが家庭内JTB奥さんの計画だった。

旅行に関してはまったく頭が上がらない私であった。

おわり