直島は近かった

船に乗って島に渡るときは、別世界へ向かうようでいつもワクワクする。

でも動き出したフェリーは15分ほどで、すぐに減速した。

「エッ、もう着いちゃったの?」

あっという間に直島の宮浦港へ着いた。

船に乗ったという余韻がもう少し欲しかったな。

厳しすぎるぞ!チケット購入

地中美術館は「オンライン事前予約購入制」2,100円でけっこうお高い。しかも一度申し込んだら変更・取り消し一切不可!。交通関係による遅延も含めて対応しないとの記述がある。

<JRや飛行機等の公共交通機関の乱れ・欠航が生じた場合も、キャンセル・変更・払い戻しはいたしかねます。ご購入前に十分にご検討いただきますようお願いいたします>

こりゃ、あまりに厳しいぞ!単なる脅しかも知れないが、少なくとも公共交通機関の乱れ・欠航は配慮すべきだろ!

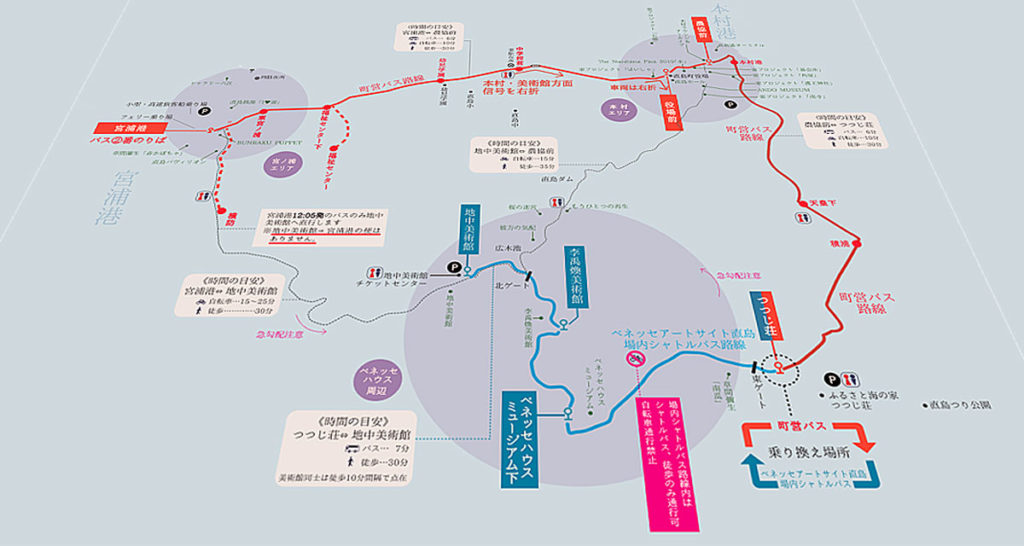

町営バスとベネッセバスを乗り継いで、無事に予約時間前に地中美術館に着いた。

バスに乗ってた客は他に一人きりだった。

奥さんが怒り出した

チケットセンターで入場手続きをした。体温測定と問診票記入したのだが、病院の受付のようでどこかよそよしいおねーさんたちだったな。

地中美術館の入口を入るとコンクリートに囲まれたまっすぐの通路。少し進むと少し階段があって分かれ道。小さな赤矢印が貼ってあるが文字の説明が無い。「どっちに行けば良いんだ…?」見当をつけてさらにまっすぐの通路を進んだ。また分かれ道に赤矢印だ。「う~ん、わからん!」そう私が言ったところ奥さんが怒り出した。「何なのよココ、どっちに行けば良いのよ!」

コンクリート迷路だ!「わからん」

初めてスタッフ兄さんを見つけたので尋ねた。

「館内の配置図って無いの?全然わからないよ」。

< あれ~、センターで渡されませんでした? >

「これしかもらってないよ」と、B6二つ折りの小さな作品紹介を見せた。

< あれ~、渡し忘れたのかな~ >

そう言って奥から配置図を持って来た。

「今いるところはどこなの?」< え~と、ここですね >

「タレルの部屋にはどう行けば良いの?」< え~と、こうかな…?あれれ…? >

どうやら兄さん説明できないようだ。「もうイイわ!」聞くのをあきらめた。

配置図は渡し忘れるは、案内は出来ないはで最初からすっかり気落ちしてしまった。

地中美術館だから入り口を入ったアプローチはとうぜん「地下1F」。タレルとモネは「地下2F」で マリアは「地下3F」。 現在地が分からないから 迷路のような階段を上がったり下がったり。空間を楽しみたい人ならば良いかも知れないが、順路を表示するとか 現在地を示すとか あっても良いだろう。次第に腹が立ってきた。

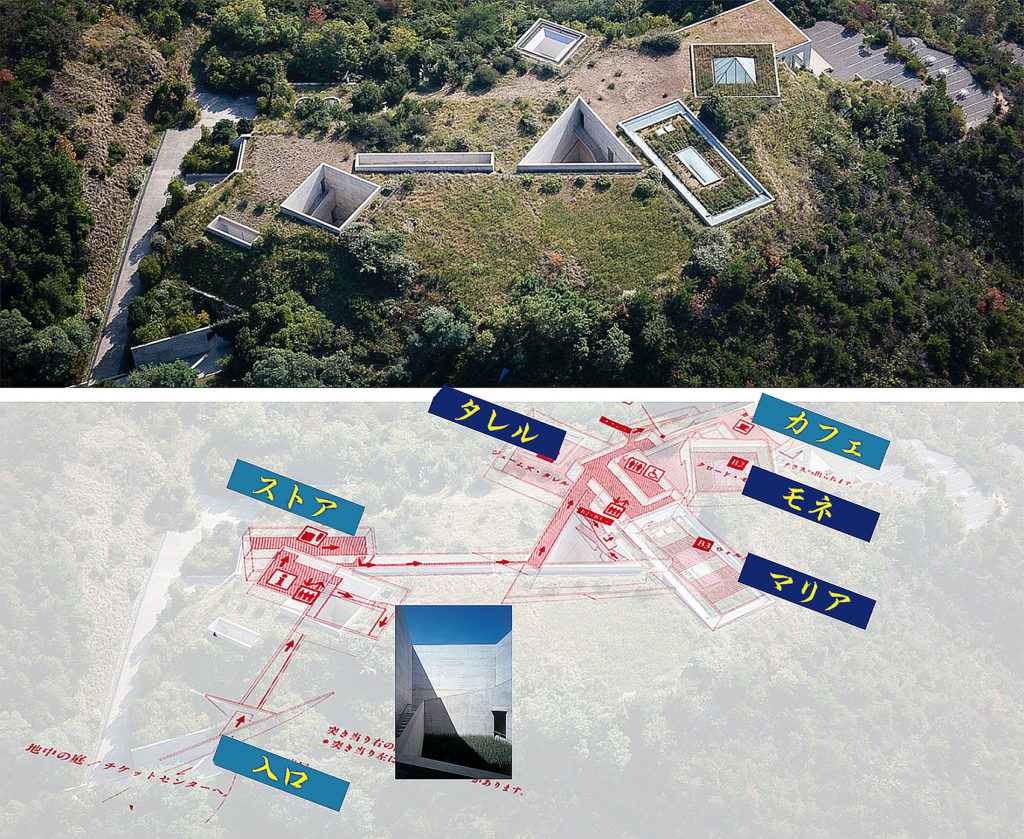

帰宅後、外観と案内図を重ねてみた

外観と案内図を重ねてみて初めて全体が見えてきた。

下図の赤色が会場でもらった配置図。

これを見ても、タレル・モネ・マリアの部屋位置がわかりにくい。

以前は美術館の上の回廊を歩けたとか言うのだが… 是非とも、外を歩けるようにして欲しいものだ。

とにかく突き当りまで行って「地中カフェ」の位置を確認した。昼食の予約をしてから「タレル」「マリア」「モネ」の順に観た。

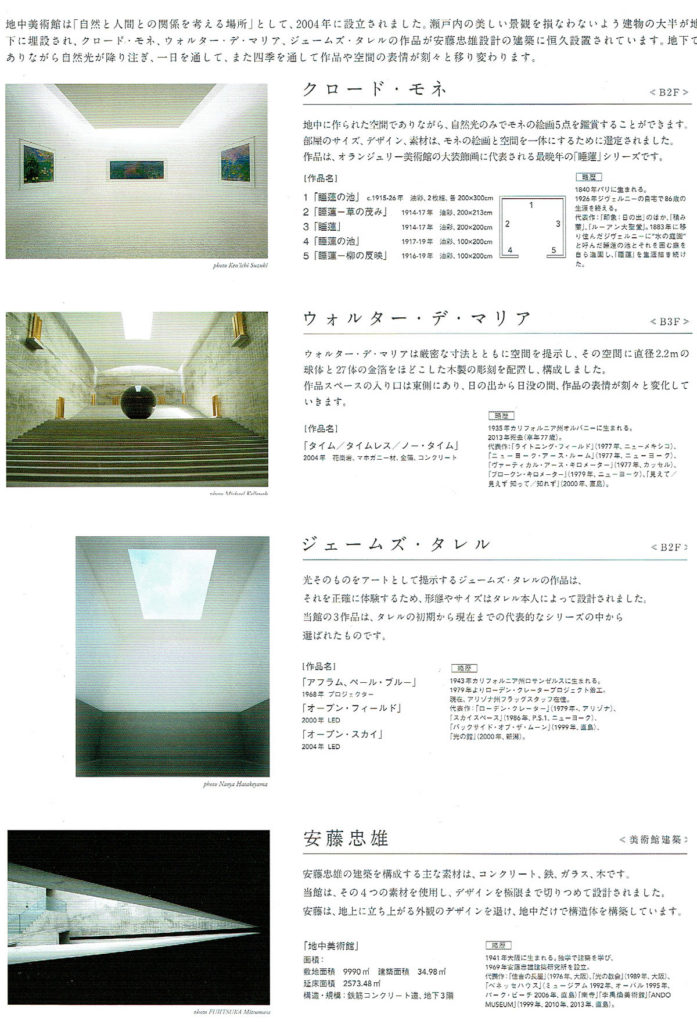

初めにもらったのはこれだけだった

モネの大作は60億円したという。しかし私がパリやNYでコレまで観た同様のモネ作品の中では一番レベルが低いと思った。他の4作品も粗さが目立って残念だった。

デ・ マリアは1960~70年代に名を馳せたランドアートの大家だが、顔写真も無いほどの人嫌い。自身が説明しないからいずれ の作品も難解だ。神殿のような空間にでかい玉ひとつ。一度「ボーン」と低い音がしたけれど、なにが言いたいのか意味不明だ。

タレルは光を扱ってて「見える」から一見わかりやすい。色光に取り巻かれた部屋に入るのは楽しかった。でも、天井が切り取られ空が見えるだけの部屋はつまらない。夕方に十数分だけ「色光が発せられる」のが見どころらしいのだが… それ以外の時はタダのコンクリート箱。いつまで待っても何も起こらない。

ここは「安藤忠雄という建築家」が設計した「地中に埋込んだ美術館」だ。スタッフ曰く「安藤さんの『建築も作品 』ですから、それも楽しんでいただけると…」とのことだった。

そうしてみると私の感想としては、

作品のウエイト は「安藤忠雄」70%「モネ・マリア・タレル」各10%だ。

ほとんど安藤忠雄の「コンクリート迷路」に迷い込んだという印象だ。

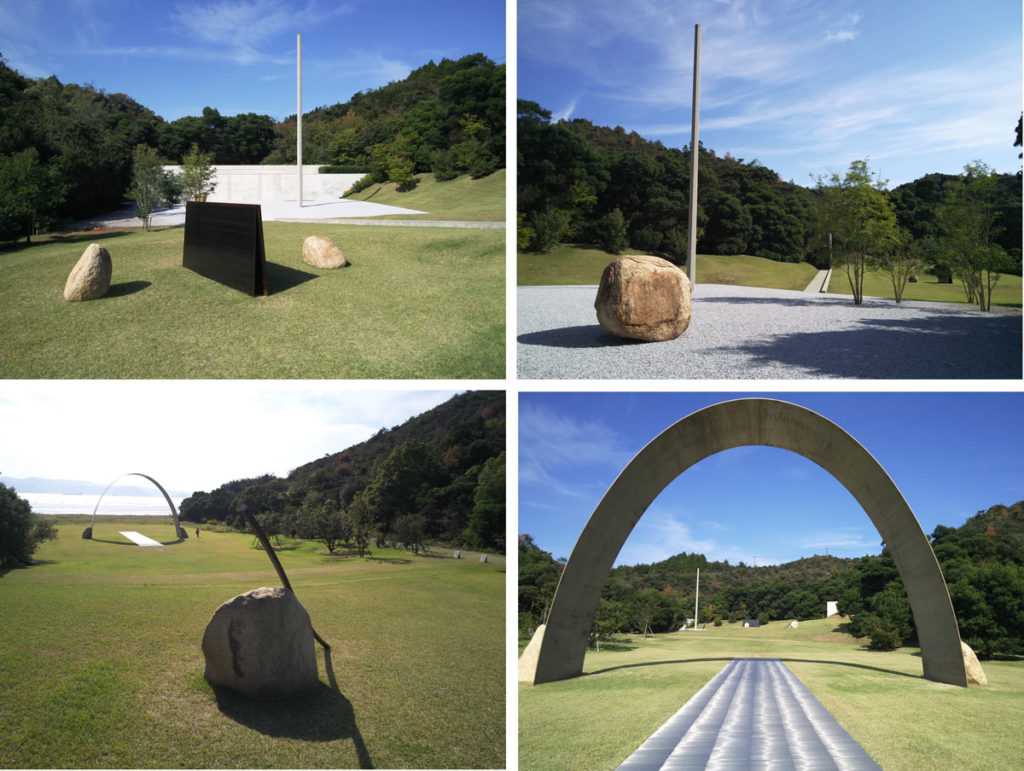

李禹煥美術館

私はむかしから李禹煥が好きだった。直島では李禹煥美術館を訪れるのが一番楽しみだった。

地中美術館を観終えたら12時半だった。チケットセンター前発のバスを見ると13:15分しか無かった。「12時台はありま~せん、次の~バスまで45分で~す」… 中国人のスタッフが近寄ってきて言った。ハイハイ分かったよ!

15分ほど歩いて「李禹煥美術館」へ着いた。

「おー、素晴らしい!」

海に向かう広々した芝の斜面に 、李禹煥 とは思えないほどの 巨大スケールの立体が配置されていた。

ここもまた安藤コンクりート建築。

厚いコンクリートの隙間から潜り込むような入り口だった 。

入館料は1000円。大いに期待して入った。

「?…?…、!」

「これだけ? … 」

ほんとにこれだけしか展示されてなかった。私は李禹煥の、点や線で描いた平面作品を期待していたのだが数点しか無かった。

< 何じゃコリャ!> って、普通の人なら叫ぶだろうな

李禹煥美術館は半額の 500円、いやさらに半額の250円が適正価格だろう。

リウーハン美術館は外部展示を観るだけで十分だった、残念。

ベネッセハウスミュージアム

その後、ベネッセハウスミュージアムまで歩いた。 ここは美術館とホテルが複合した施設。またしても安藤コンクリート攻撃建築だった。ここは地下のギャラリーじゃないから窓からの光が燦々と入る。でもやはり地中美術館や 李禹煥美術館同様に順路がとても分かりづらい。あちこち行ったり来たり、同じ場所に戻ったり考え込んだりさせられた。

「安藤忠雄ってバカじゃないのッ!」

とうとう奥さんの最終口撃がでた。文化勲章受賞の建築家をバカ呼ばわりだ。

安藤コンクリート建築は無駄に厚さのある屏や壁。その内部はいったいどう動けばよいのか分かりづらい 動線だった。彼が最初に手がけた住吉の長屋は「使いにくい」「雨の日に傘を差さないとトイレに行けない」というような格闘を強いられる住宅であったそうな。

< 安藤忠雄は一般的な豊かな空間、つまり機能性や便利さ追求することに疑問を持ち… > おいおい、なんてことを言うんだいと、これまでは笑って聞いていた。しかし、実際に安藤コンクリート建築を体験してみると、「彼の感覚は、私には合わない?建築家」だと思った。

ところで「ベネッセハウスミュージアム 」には観るべき作品はほとんど無かった。これまた残念だった!

水没かぼちゃは珍しい

バスを乗換える元海水浴場のつつじ荘近くに島のアイコン的存在の草間彌生「黄かぼちゃ」ある。帰りがけに見ると水没していた。でもその中を若い観光客が裸足になって近寄って撮影してる。波は小さいがすこし怖い状況だった。

駐車場警備のおっちゃんに聞いてみた。

「あのカボチャは、良くあんなふうに水没するものなの?」

< い~え、今は「大潮」に「満潮」でそれに「高波気味」だからなんだよ。年に数回あるかどうかってことだよ >

とても珍しい現象なんだそうな。

私はバカモノだった

つつじ荘から町営バスに乗り宮浦港へと向かう、帰りバスでのこと。

「うーん、チョット歩き疲れたな… 」私が そう言ったら奥さんが応えた。

< 直島での行動はあなたにお願いしたよね。 >

「あ~、そうだよ}

< 今日は、どのくらい歩いたと思うの? >

「地中美術館からベネッセハウスミュージアムまでだから2kmくらいかな?」

< あのね、それは美術館の外の話でしょ、美術館の中には何時間いたの? >

「ん~ン、3ケ所合わせて 3 時間くらいかな?」

< あのね、美術館の中も食事以外は ズ~ッと歩いてたんだヨ、合わせるとどれだけ歩いたことになるの? >

「 …ん~ 、 アっ! 」

< 私ね、そんなにも歩いたから、私の方が疲れたのヨ >

「 ! … あ、 … ま、まことに申し訳ありませでした … 」

私は、外歩きのことしか考えずにプランを組んでしまっていた。

美術館ってのは歩きながら観るもんだ。 しかも、安藤コンクリート迷路のおかげで上や下へと階段を幾度も昇り降りもした。 そんなことも考えずに、外部もせっせと歩かせてしまった…。

移動には、ベネッセアートサイト内無料シャトルバスを使うことを前提に、プランを立てなければいけなかった。

私はバカモノだった。

いまの直島に不足しているもの

出かける前に、秋元雄史著「直島誕生」を図書館で借りて予習した。

岡山の福武書店がベネッセへと成長し、直島のキャンプ場を子どもたちの教育活動の場にすることから始まり、6室のベネッセホテルが16室になり、そしてベネッセミュージアムを併設した60室を超える高級ホテルへと成長した、モネ作品の購入に携わり、それを展示するための施設として地中美術館を…。

著者の秋元氏は、都合15年間ベネッセの美術担当として「アート直島誕生の中心」となった人物。この著書には一連の経過がドキュメンタリー的に綴られていた。ベネッセホテルや地中や李禹煥の美術館がたんなる企業の営利目的だけで運営されているわけではない、ベネッセ=「よく生きる」という創業理念がベースにあることを理解した上で、私は旅行に出かけた。

しかし、直島を体験してみて「どこか違う」と感じた。

いまの直島のベネッセアートサイトは、安藤忠雄氏の建築に頼りすぎている。安藤建築には良さもあれば悪さもある。そうした建築を活かすための「運営者の方策」が不足しているようだ。安藤建築には「機能性」が欠如しているのだから使用者はそれを補う必要がある。「わからないことを楽しむ」人びとばかりじゃない。これまで「このわかりづらさを何とかしろよ」って声が聞こえてこないのが不思議なほどだ。

配布物にしろ館内案内の掲示にしろ、せめてもう少しわかりやすくするための工夫が欲しい。スマホで位置情報を確認できるようにするとかイロイロあるだろ。それにスタッフ教育も不足しているな。一般的な美術館では行われている教育・普及活動の概念がないからだろう。人々は期待をもって直島を訪れている。そんな彼らにもう少し優しく応えるようなシステムと配慮を望みたい。

<参考ブログ>

■安藤忠雄の建築について…ちょっと批判的編 http://kissh.jugem.cc/?eid=296

・ 安藤の建築は、建築という形態を採ったアートと言っても間違いではない…

・安藤の建築の中では自分以外の人間がそこにいると、それを異物として認識してしまう…

・京都三条のTIMES…などは迷路のごとき空間構成…目的の店にたどり着けないのです(笑)

・直島製錬所百年のあゆみ https://www.mmc.co.jp/naoshima/corporate/history.html

・三菱マテリアル直島製錬所100周年特番 2017.11.04放映 https://www.youtube.com/watch?v=UvHTJnZZ0eM

以下、東洋経済ONLINEより引用

香川の離島が「現代アートの聖地」に化けた訳

安藤建築と「3人の芸術家」の融合という難題

秋元 雄史 : 東京藝術大学大学美術館 館長・教授

「一生に一度は訪れたい場所」として、国内のみならず世界中から観光客がこぞって押し寄せる、瀬戸内海に浮かぶ島・直島。そこは、人口3000人ほどの小さな島ながら、草間彌生や宮島達男、安藤忠雄らそうそうたるアーティストたちの作品がひしめきあう「現代アートの聖地」となっている。

中でも人気の高い「地中美術館」誕生の秘話を、同美術館の仕掛け人で初代館長の秋元雄史氏が著した『直島誕生 過疎化する島で目撃した「現代アートの挑戦」全記録』から抜粋し紹介する。https://toyokeizai.net/articles/-/233460

■まずは美術館の建設予定地で下見

建築家が安藤忠雄さんに決まり、クロード・モネを中心にしてウォルター・デ・マリアとジェームズ・タレルが競演するというプランに対して、(プロジェクトの中心人物である、ベネッセホールディングス現名誉顧問の)福武(總一郎)さんは満足しているようだった。

場所の下見のためにデ・マリアとタレルを直島へ招いた。確か2002年頃だったと思う。タレルは忙しそうだったが、機会を見て直島を訪れてくれた。デ・マリアも同様にこのために直島を訪れている。

今、地中美術館が建っている場所のアイデアは、以前から福武さんの頭にあったものである。ベネッセハウスのカフェからその小高い山は見える。福武さんがデ・マリアを促すように庭に出て、モネを展示する予定地を指しながら、あの場所で考えていると伝える。デ・マリアは目の前の風景に目をやりながら「ベネッセハウスから少し距離があっていい」と言い、続けて「美術館の外観によって山の稜線を崩すことは避けるべきだ」と付け加えた。

福武さんもそれに同意した。デ・マリアも福武さんも、瀬戸内の緑と海の風景を壊さないほうがいいと考えたのだ。

島の南側は国立公園に指定されている。だからできるだけ人工物を見せないという方針で進められてきた。安藤さんも地形を生かし、建物の外観ができるだけ目立たないようにと建物を地下に埋めてきた。今度の美術館もその方向であるが、それをより徹底して美術館まるごと地中に埋めようというのである。

『直島誕生』の出版記念イベントが、9月7日に京都、9月8日に大阪で予定されています。写真は地中美術館の入口(編集部撮影)

ベネッセハウスのカフェから眺める風景はいかにも瀬戸内らしく、穏やかなものであった。福武さんとデ・マリアのふたりは、これから建つことになる遠くの緑の山を眺めていた。

次いで、安藤さんが直島を訪問することになった。そこで福武さんと会い、美術館の敷地を決める。福武さんはすでに決めていた場所を安藤さんに見せようと山に向かう。われわれも後に続く。ベネッセの美術メンバー、直島の運営メンバー、それに鹿島建設のメンバーである。

福武さんは慣れたもので、長靴姿のままスタスタと山のなかに入っていく。しばらく行くとコンクリートの人工物が出てきた。低い松林にかき消されて見えなかったが、足元にコンクリートで張り巡らされた面が出てきたのだ。塩田の跡である。

塩田ではまず、塩をつくるための海水を山の上にくみ上げて、海水をためる。そして水分を蒸発させたのち、余った海水を効率よく抜く。そのために、ちょうど段々畑のような形状で流下式塩田は丘の下まで広がっている。コンクリートはその塩田の跡である。

■美術館の方針を伝える

敷地はある程度整地されている。福武さんはもともとこの場所がいいと思っていたらしい。確かに理にかなっている。すでに構築物の痕跡があるので道からのアプローチがしやすいし、整地のための工事も少しは楽である。国立公園内での建築物の申請もしやすい。安藤さんも「ええなあ!」と力強い声で返す。この瞬間に正式に場所が決まった。

さて安藤さんにお願いするとなれば、まず僕がやるべきことは今回の美術館の方針の説明である。安藤さんは数多くの建築案件を抱えており、いつも忙しい。そのために担当者がいるが、直島はベネッセハウスの建設当初から岡野さんという方が担当されている。その岡野さんにまず、今回の美術館の方針を説明しなければならない。

示したのは次のことだ。

「3名の芸術家の作品を見せる。それぞれに独立した部屋が必要である」

「それぞれの部屋では常設で作品を展示する」

「それぞれが自ら設計するタイプの作家であるから、内部に関しては作家に任せてほしい」

僕はポンチ絵のようなものを描きながら、美術館について説明した。立方体のギャラリーがそれぞれあり、長い通路でつながれている。互いのスペースが干渉し合わないようにするための距離をとる。

それと、これが最も大事なことだが、安藤さんもアーティストのひとりとして、「世界はどのようなところか」という問いを持ちながら内部空間をつくってほしい。建築的な機能として最低限必要なものはあるが、それ以外は人がどのように建築空間を体験するかだけを考えてほしい。そう、岡野さんに伝えた。

4人の芸術家が、それぞれの世界との向き合い方を開陳する。それが徹底的であればあるほど面白いと思った。だから、それぞれがそれぞれのパートをしっかりとつくっていくという方向にしたいと思った。

そこから、長いやりとりが始まった。

僕の頭の中には、92年のベネッセハウスのような進み方は避けたいという思いがあった。建築だけが先行し、美術は後に残され、与えられた空間をただ使うのみ。それだけはいやだった。美術と建築が互角にがっぷりと組み合っている場所を目指していると何度も岡野さんに話し、そこは絶対に譲らなかった。

全体の空間づくりに関しては、3つの方針を挙げた。

1つ目は、建築とアートによって“ひとつ”の美的体験の場所をつくること。それも、分断されていない連続した空間であること。建築と美術が分かれていないこと。同じ時間を生きていること。

次に、作品はパーマネントであること。永遠であること。長く続く場所であること。

そして、3つ目は個々の作品が孤立した空間を持ち、適度に離れていること。独立した、別の論理、もしくは尺度、ないし美意識によって構築されていること、各作家の文法の純度を守ること。

これらはときに矛盾するものであったが、すべてが体現されている状態を求めた。実はこれは、「家プロジェクト」の手法の延長上にある考えである。三次元空間上で、美術と建築が出会い、接合するのである。

■安藤建築の文脈のなかで

安藤さんが「対話」と称しているやりとりは通常の対話ではない。なかなか激しいものだ。安藤さんの個性は際立っているが、一方で関係を大事にする。それは施主はもちろん、仕事にかかわるそのほかの人々や、時には建物の建つ場所の自然や歴史という場合もある。人であればどんな関係が持てるのか、何をしたいと思っているのか。あるいは環境であれば、その場所とどんな関係が結べるのか――。そういったことを気にする。安藤建築は、個性をただぶつけているわけではなく、案外、相手との関係の中でつくり出されている。ただ、その解釈や進めかたは安藤さん流ということだから、やはりかなり安藤さんのペースにあわせる必要がある。

僕は、ベネッセハウスをつくりはじめた91年から安藤さんとのやりとりを続けてきたのだから、安藤さんの「対話」は何度も経験してきた。独特の関西弁の言い回しも手伝って、大体が安藤さんの思い通りのペースで進む。

それでも、面白いものを見せたときはこれまた子どものように無邪気に喜ぶ。安藤さんが言う“面白い”とは“人並み外れたもの”や、“想像を絶するもの”“まったく新しい発想のもの”なのであり、それを自分のことのように喜ぶ。とにかく飛び抜けたものが好きなのだ。その姿を見ると、やはり天才の持つ独特な直感が働くのだろうかと思う。僕はそのときの安藤さんが好きである。そして、見たものをいつの間にか自分のものにしてしまう図々しさや柔軟さもあって、そこも大したものだと思う。

理論家の多い建築家の中では、安藤さんはずいぶんと感覚的な部分が強い建築家だ。こんなことを言ったら怒られるかもしれないが、あのコンクリートの厚みは本当に構造上必要なのだろうかと思う。あれはもしかしたら構造の問題ではなく、安藤さんの精神の問題なのではないのかとさえ思う。それに、光と影の扱い方、空間の切り取り方、地勢を借りた場所の読み込み方には、いずれも独特な野性味を感じる。

一言で言えば、安藤建築とは“表現の強い建築”なのだ。あのコンクリートの安藤空間に現れる陰影は際立って心理的である。それを、モネの空間に対峙し、対話するものにしたい。安藤さんには安藤さんの空間に集中してもらい、デ・マリアやタレルにはそれぞれでやってもらう。モネの空間も、僕らが責任を持って考える。

このころになるとさすがに、安藤さんとの間に一定の信頼関係ができあがっているように思った。まあ、秋元は直島の仕事はまじめにやっているし、徹底してやっている、そう思ってくれていたのかもしれない。

『直島誕生――過疎化する島で目撃した「現代アートの挑戦」全記録』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)。書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします

作家がやりたいことと、安藤さんのやりたいことがバッティングしたとき、それを調整するのが僕の役割だ。僕が安藤さんに反対するときは、意味もなくただ反対しているわけではなく、作品を最高のかたちで仕上げるためにあえて異を唱えている。そのことを安藤さんは理解してくれている。そう信じなければ前に進めないと思った。とはいえ、徹底的に話し合わなければならないことに変わりはない。

こうした折衝は、安藤さんと直接やりとりすることもあるが、ほとんどは岡野さんとやることになる。この岡野さんがなかなか“うん”とは言ってくれない。安藤さん本人に直接ものを言えない分時間がかかるし、手間である。いくら作家側の意図を伝えたところで、岡野さんは「安藤の建築にそういう手法はありえません」の一言である。たとえばモネ室の角がアール(曲面)に処理されるところや、デ・マリアの天井部分のデザインなどがそうだった。

すると僕は、「そこをなんとか」と言い、両者が成り立つところを探るのである。

■どのような世界観で織りなすのかが重要

建築家からすれば、建築の内外ともに建築物である。その中に建築的領域と美術的領域を分けて考えるなどありえなかっただろう。しかし、デ・マリアやタレルのようなインスタレーションの作家は、空間が作品の一部なのだから、建築内部であっても作家が決めていくものだ。作家たちにとっては、そこは作家に任せてほしいと思っている。

絵画であれば、額縁のなかだけで作品を完結させることができる。だが、今回実現しようとしているのはあくまで空間芸術である。つまり、その空間の入り口のドアを開けた瞬間から、そこはその作家の領域でなければならない。

とはいえ、来場するお客さんからしてみれば、どこまでが安藤建築で、どこからがデ・マリアの作品か、などと個別に観るわけではない。1つの連続した空間と時間を体験するのであって、そこで安藤さんを含む4人の作家が、どのような世界観を織りなすのかが重要となる。と同時に、それをどのように連続させていくかが肝になる。それらをうまく融合して一体感を創出することが求められる。

映画にたとえればわかりやすいかもしれない。映画では、複数の俳優がそれぞれの個性を発揮しながらいい演技をし、キャラクターの違いを際立たせたうえで1つの映画作品として上質のものに仕上げる。これとよく似ている。

それぞれの作家がしっかり個性を発揮してこそ、地中美術館はよりドラマチックな体験として来場者の心に刻み込まれるのだ。